Mondmeere - die "große Flecken" Galileis

Kepler-Denkmal, Grazer Stadtpark

Ein Jahrzehnt vor Erfindung des Fernrohrs hielt Johannes Kepler noch die hellen Partien des Mondes (wir nennen sie heute Hochländer) für Wasserflächen:

Beim Blick vom Grazer Hausberg Schöckel glitzerten irdische Gewässer am stärksten. Gleiches müsse auch auf dem Mond gelten, meinte der Schwabe.

Doch der Einsatz des Fernrohrs veränderte die Sicht auf den Mond. Als Galilei 1609 das lunare Antlitz zum erstenmal im Teleskop musterte, fehlte ihm die Terminologie, um den unerwarteten Anblick zu beschreiben.

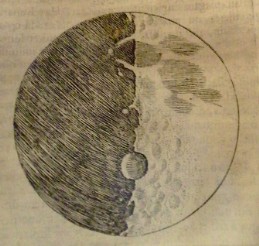

Galileis große Flecken (oben)

Also sprach er von "großen und kleinen Flecken".

Die Böden der großen, grauen Flecken muteten in den Teleskopen flach und detailarm an. Sollte Wasser auf dem Mond existieren, so schrieb Galilei 1610, dann nicht in den hellen Regionen, sondern in diesen großen Flächen.

Anna Selbdritt von Veit Stoß, auf Mondgesicht stehend (Nürnberg)

Sie bedecken in Summe etwa ein Drittel der erdzugewandten Mondseite.

Unsere Vorfahren erblickten darin das berühmte Mondgesicht. Als Mondsymbol lacht es uns noch immer aus dem Kalender entgegen. Japaner sahen darin einen Hasen mit Reismühle.

Menschen anderer Kulturen wähnten eine Prinzessin, eine Krabbe, Mann und Frau oder zwei Kinder mit Wassereimer im gefleckten Mond.

Ein Irrglaube hinterließ fantasievolle Namen

Noch im 17. Jahrhundert bürgerte sich der Begriff mare (lat. Meer; Mehrzahl maria) für die großen Flecken ein. Kleinere wurden sinus (Bucht), lacus (See) oder palus (Sumpf) genannt. Das helle, zerklüftete Hochland hieß im Gegensatz dazu terra (Land).

Damals unterlag man noch dem Irrglauben, wonach sich bei zunehmendem Mond heitere, bei abnehmendem Mond trübe Witterung einstelle. Das prägte nun auch die lateinischen Namen der einzelnen Mondmeere.

Mond und Wetter, ein Irrglaube

Sieht man einmal vom Mare Crisium ab (im Deutschen: Meer der Gefahren), so tauchen in den Tagen nach Neumond zunächst Maria mit freundlichen Bezeichnungen auf:

Mare Fecunditatis (Meer der Fruchtbarkeit), Mare Tranquillitatis (Meer der Ruhe), Mare Nectaris (Honigmeer) und Mare Serenitatis (Meer der Heiterkeit).

Erst dann folgen Mare Vaporum (Meer der Dünste), Mare Imbrium (Regenmeer), Sinus Aestuum (Bucht der Fluten), Mare Nubium (Wolkenmeer), Mare Humorum (Meer der Feuchtigkeit), Mare Frigoris (Meer der Kälte), Sinus Iridum (Regenbogenbucht) oder Oceanus Procellarum (Ozean der Stürme).

Später erkannte man: Auf der tagsüber extrem heißen und atmosphärelosen Mondwelt können Wolken, Dünste oder Wasserflächen gar nicht existieren. Die lyrischen Namen der Mondmeere behielt man dennoch bei.

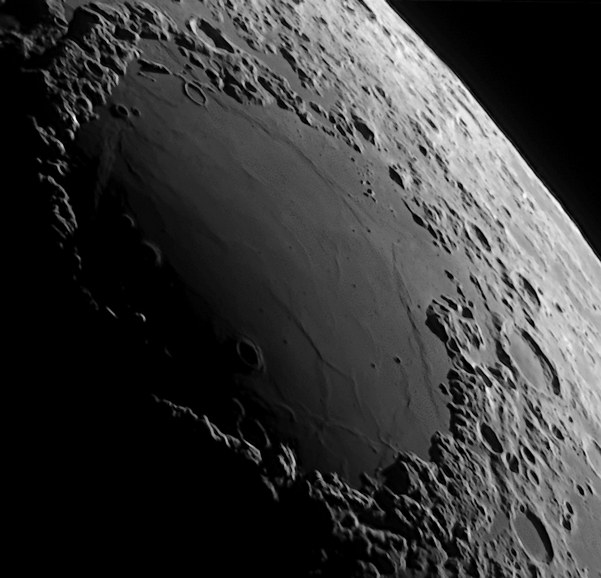

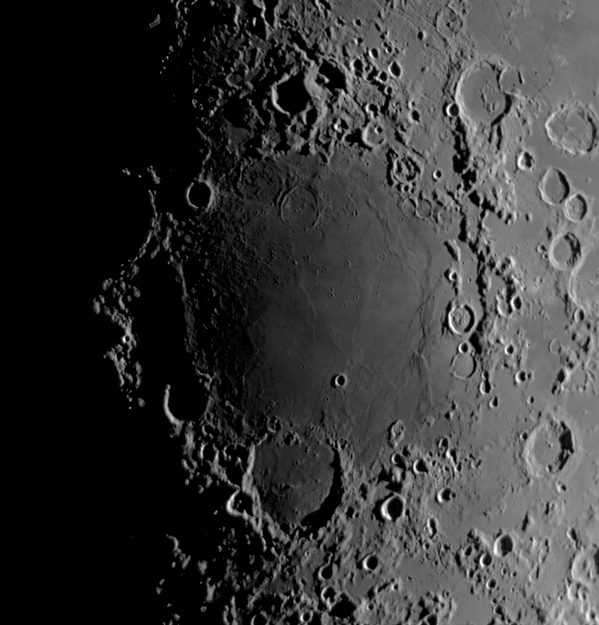

Das randnahe Mare Crisium. Man beachte die Verwerfungen, engl. wrinkle ridges

Noch etwas zum Mare Crisium, dem Meer der Gefahren: Dieses erste nach Neumond sichtbar werdende Meer sprengt mit seinem negativen Namen die oben erwähnte Abfolge. Im Lateinischen lässt sich Mare Crisium aber auch als Meer der Entscheidungen verstehen.

Ich habe schon Menschen getroffen, die glaubten, in den ersten Tagen nach Neumond entscheide sich das Wetter fürs ganze folgende Mondmonat. Sollte dieser Irrglaube bis mindestens ins 17. Jh. zurück reichen, erschiene der Name Mare Crisium konsequent.

Von Magma überflutet: Die Entstehung der lunaren Meere

Vor gut 4,4 Milliarden Jahren kühlte das Antlitz des Mondes aus, das älteste Mondgestein entstand. Doch noch donnerten kleine Himmelskörper, “Bauschutt” aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, in rascher Folge auf die Mondoberfläche herab. Die zerklüfteten, hellen Hochländer des Mondes sind steinerne Zeugen dieser Epoche.

Wanderbewegungen der Riesenplaneten mischten den Bauschutt vor 3,9 Milliarden Jahren nochmals auf. Himmelskörper vom Durchmesser irdischer Großstädte und mehr geißelten den Mond während dieses sogenannten letzten schweren Bombardements (late heavy bombardment, LHB).

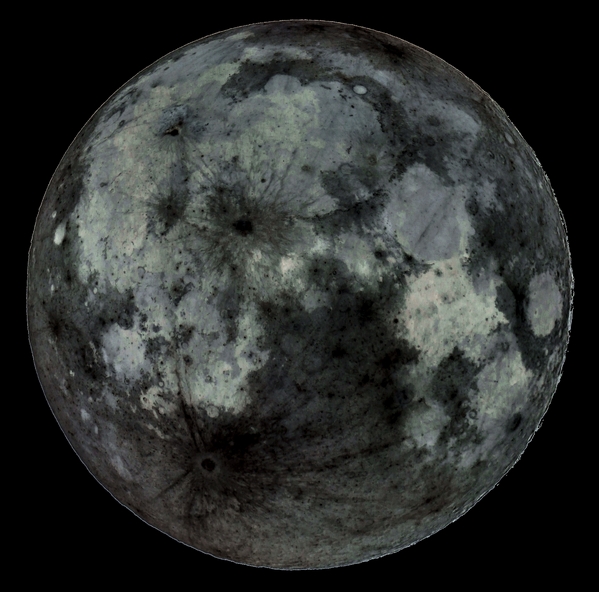

Invertierter Mond: Was hier hell ist, ist ein Mondmeer

1.700 Krater von jeweils 100 km Durchmesser und mehr sollen damals auf dem Mond entstanden sein. Etwa 50 waren größer als unsere heutige Iberische Halbinsel. Man spricht von Impakt- oder Einschlagsbecken. Das Crisium-Becken maß 740, das Imbrium-Becken 1.160 km. Nach etwa 100 Mio. Jahren fiel die Einschlagsrate auf ein Tausendstel ab, das LHB war Geschichte.

Noch blieb das Mondinnere heiß. Aufgeschmolzenes Mantelmaterial steckte unter der Oberfläche, 400 bis 150 km unter den Impaktbecken glühte stellenweise Magma. Es stieg auf, blieb aber meist in der 60 km dicken Mondkruste stecken. Den Boden der besonders tiefen Impaktbecken erreichte es gerade. In gewaltigen Mengen ergoss es sich dort an die Oberfläche.

Magma drang speziell vor 3,8 bis 3,2 Milliarden Jahren immer wieder durch Schwächezonen nach oben und ergoss sich in die tiefsten Einschlagsbecken - dünnflüssig wie schweres Motoröl. Die Becken wurden damit ausgefüllt. Im Meer der Heiterkeit oder im Regenmeer geriet die Lavadecke 10 km dick.

Apennin (u.), Caucasus (m.r.) und Alpen (o.) am Rand des Regenmeers

Die einst gewaltigen Kraterwälle der Einschlagsbecken waren nun von Basalt umgeben. Nur noch die Wallkronen ragten heraus: Diese lunaren Kettengebirge bekamen später Namen wie Alpen, Karpaten oder Caucasus.

Oft flossen die Basaltmassen in Nachbarbecken über; sie vereinten die zunächst kreisrunden Becken zu viel ausladenderen Gebilden mit unregelmäßigerem Umriss.

Das hochsteigende Magma stammte aus unterschiedlichen Tiefen, weshalb die Chemie variierte. Das erkennt man schon im Fernglas, und zwar anhand der unterschiedlichen Grautöne der einzelnen Meere. Aber auch innerhalb eines einzelnen Mondmeeres zeigen sich Helligkeitsabstufungen.

Die Mondmeere mit verstärktem Kontrast

Könnten unsere Augen zarteste Farbabstufungen besser wahrnehmen, würden wir die unterschiedliche chemische Zusammensetzung der Laven auch anhand ihrer Tönung erkennen.

Wir machen ein fotografisches Experiment und erhöhen zunächst nur den Kontrast des Mondfotos: Schon wirkt das Meer der Heiterkeit am Monitor im Ton etwas wärmer als das Meer der Ruhe. Es scheint, als fehlte unserem Auge nicht allzu viel, um das Farbenspiel zu bemerken.

Verstärkt man nun auch noch die Farbsättigung neutraler Mondaufnahmen, zaubert man Farbe ins Mondgesicht. Das Blau verrät einen besonders hohen Titan- und Eisengehalt, Ocker weist hingegen auf einen recht geringen Gehalt hin. Vor allem das Meer der Ruhe präsentiert sich in hübschem Blau.

Das Magma erbrach sich außerdem in zeitlich getrennten Episoden aus dem Mondinneren, weshalb sich Rücken und Verwerfungen in den Meeren bilden konnten. Im Fernrohr sind solche Strukturen vor allem bei flachem Lichteinfall zu erkennen - also knapp nach dem Sonnenauf- bzw. knapp vor dem Sonnenuntergang in der fraglichen Mondregion.

Magma quoll sogar aus den Böden tiefer Einschlagskrater. Deren Grund ist daher ähnlich dunkel wie jener der Mondmeere.

Als Beispiel mag der 100 km weite Krater Plato dienen: Solche innen sehr flache, von Wällen umzirkelte Strukturen werden Wallebenen genannt.

Manche Einschlagsnarben gingen fast oder ganz in der Schmelze unter. Nur die höchsten Erhebungen des Kraterwalls gucken noch heraus wie eine sanfte, kreisförmige Bodenwelle. In diesem Fall spricht man von Geisterkratern.

Mare Humorum - das Meer der Feuchtigkeit

Schließlich kühlte der Mond aus, das Magma konnte nicht mehr hoch genug aufsteigen. Die Bildung der Mondmeere war damit abgeschlossen.

Nur gelegentlich krachte ein Himmelskörper in die Basaltdecke, hinterließ einen neuen Krater. Auch solche Zeugnisse entdeckt der Fernrohrbesitzer in den Mondmeeren. Diese völlig intakten Krater müssen freilich jünger sein als die graue "maritime" Lavadecke, in der sie stecken.

Mondmeere im Feldstecher und im Fernrohr

Kein anderes Himmelsobjekt präsentiert so viele Details im Fernrohr, wie sie der Mond bereits dem freien Auge darbietet. Setzt man optische Instrumente ein, steigt die Zahl beobachtbarer Einzelheiten dramatisch. Im Feldstecher kann man die leicht unterschiedlichen Grautöne der Mondmeere studieren. Auch Schattierungen innerhalb einzelner Meere werden sichtbar.

Speziell in größeren Teleskopen mag die Helligkeit des Mondes zum Problem werden. Da helfen Filter. Es gibt farbneutrale Gläser (zum Beispiel einfache Polarisationsfilter) zum Einschrauben ins Okular. Schraubt man zwei solcher Polfilter hintereinander, lässt sich der Lichtdurchlass in Grenzen regeln - durch Verdrehen der beiden Filter gegeneinander.

Alternativ lassen sich Farbfilter einsetzen, speziell rote. Denn im langwelligen Bereich ist die Luftunruhe geringer, das Seeing somit besser.

Der abnehmende Mond

Beobachtungsaufgaben

- Erkennen Sie das legendäre "Mondgesicht", gebildet aus Mondmeeren?

- Sehen Sie darin, speziell beim Mondaufgang, einen "Hasen mit Reismühle"?

- Zeichnen Sie den Mond mit freiem Auge - möglichst detailgetreu

- Achten sie auf unterschiedliche Grautöne der Meere im Fernglas

- Studieren Sie unterschiedliche Grautöne in einem einzelnen Mondmeer

- Erkennen Sie, dass die Meere aus kreisförmigen Einschlagsbecken entstanden?

- Können Sie im Fernglas zarte Farbtönungen ausmachen?

- Halten Sie nach Ringwällen an einem Meeresrand Ausschau

- Zeigt das Fernrohr intakte (und somit jüngere) Krater in einem Mondmeer?

- Sehen Sie versunkene (und somit ältere) Geisterkrater darin?

- Erspähen Sie, ebenfalls im Teleskop, Verwerfungen in einem lunaren Meer?

Fototipps gefällig?

Für Übersichtfotos reicht bereits eine DSLR, die man mit starken Teleobjektiven oder, besser noch, an einem Fernrohr betreibt. Für Detailstudien empfiehlt sich der Einsatz von CCD/CMOS-Kameras. Sie bieten eine feinere Auflösung als die DSLR.

Das Nektarmeer im Infrarot

Alle Angaben ohne Gewähr