Zenitprisma und Co.

Mitunter steckt zwischen Okularauszug und Okular ein Prisma bzw. einen Spiegel. Gründe können sein:

- Man will die Orientierung des Bilds verändern

- Man möchte den Okulareinblick in eine günstigere Lage bringen

- Man will ein Anschlagen der Kamera an der Teleskopbasis verhindern

Es gibt solche Zusatzgeräte in verschiedenen Größen (vor allem aber für Auszüge mit 1,25 Zoll und 2 Zoll Durchmesser) und mit unterschiedlichen Schraub- bzw. Klemmanschlüssen an beiden Seiten.Arbeitet man mit teuren Okularen, achtet man besser auch bei diesen Zusatzgeräten auf Qualität.

Das Amici-Prisma von Giovanni Battista Amici

Das Galileische Fernrohr lieferte ein aufrechtes Bild: Die Mastspitze eines anvisierten Schiffs blieb auch beim Blick durchs Fernrohr oben.

Segelte das Gefährt von rechts nach links, so bewegte es sich im Galileischen Fernrohr ebenfalls von rechts nach links.

Das Galileische Fernrohr besaß allerdings ein höchst unbequem kleines Bildfeld, wie man sich leicht selbst überzeugen kann: Es gibt ja Bausätze (Link zu Astromedia), die ein solches historisches Fernrohr realisieren.

Anders das Keplersche Fernrohr: Es bot ein größeres Bildfeld und Möglichkeiten zur Verbesserung (Link zu Astromedia).

Allerdings vertauschte es oben und unten sowie links und rechts. Das Bild wurde gleichsam um 180 Grad gedreht.

Für irdische Beobachtungen war dies ein Wettbewerbsnachteil. Abhilfe schaffte ein fix ins Teleskop eingebauter Umkehrsatz, der das Bild abermals um 180 Grad verdrehte - und so letztlich wieder ein korrekt orientiertes Abbild bot. Mein erstes Teleskop war ein derart ausgestattetes Linsenfernrohr mit 5 cm Öffnung.Richtige Astronomen kümmern sich wenig um die Bildumkehr des Keplerschen Fernrohrs. Im Kosmos ist oben und unten von geringem Belang. Man verzichtet da gern auf eine fix montierte Umkehrlinse, welche die Abbildungsqualität beständig verschlechtert.

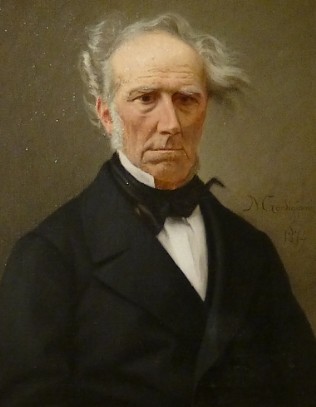

Amici-Porträt von Michele Gordigiani, Florenz

Was aber, wenn ein astronomisches, umkehrendes Teleskop doch einmal zur Beobachtung irdischer Objekte dienen soll?

Der italienische Optiker Giovanni Battista Amici arbeitete unter anderem in Florenz. Er baute zahlreiche Mikroskope und Teleskope. 1843 fand er eine Lösung für das genannte Problem.

Er setzte ein optionales Dachkantprisma zwischen Okularauszug und Okular. Wir nennen es heute Amici-Prisma.

Das Amici-Prisma kehrt das Bild um. Das im astronomischen Fernrohr bereits umgekehrte Bild erscheint damit wieder korrekt orientiert. Solche Prismen werden heute in verschiedener Gestalt realisiert.

Geradsichtige Amici-Prismen lenken den Strahlengang letztendlich nicht aus seiner Richtung ab: Er scheint kerzengerade hindurch zu laufen.

Um eine farbreinere Abbildung zu erhalten, setzt man hier mehrere Prismen aus hochbrechendem Flint- und niedrigbrechendem Kronglas hintereinander.

Einfaches Amici-Prisma, 45°

Andere Amici-Prismen knicken den Strahlengang um 45 oder 90 Grad. So rückt auch der Einblick in eine angenehmere Position.

Derartige Amici-Prismen macht man sich oft bei Sucherfernrohren mit Winkeleinblick zunutze.

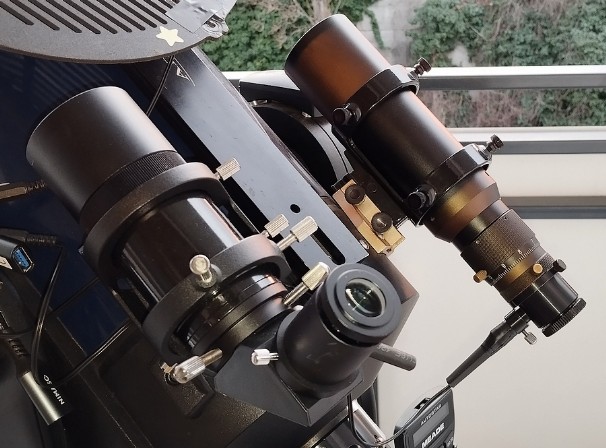

Winkelsucherfernrohr mit Amici-Prisma (li.) und Geradsichtsucher nach Keplerscher Bauart

Das Zenitprisma von George Airy

Stehen Objekte hoch droben am Himmel, rückt der Okulareinblick in eine tiefe Lage. In alten professionellen Sternwarten löste man das Problem mit einer hohen Säule, auf der die Fernrohrmontierung saß. Für den Beobachter stand eine fahrbare, hölzerne Stiege zur Verfügung.

Amateure müssen sich beim Blick hinauf Richtung Zenit hingegen bücken und ordentlich verbiegen - was dem Genick nicht gut tut.

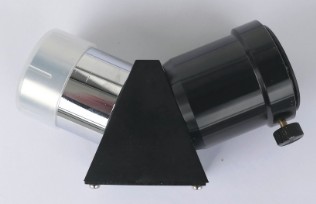

Einfaches Zenitprisma, 90°

Abhilfe schafft die Verwendung eines Zenitprismas zwischen dem Okularauszug und dem Okular.

Es lenkt den Lichtstrahl um 90 Grad ab und gestattet so eine viel günstigere Kopfhaltung.

Erfunden wurde das Zenitprisma wohl 1848 vom englischen Astronomen George Biddell Airy. Er gilt als unabhängiger Mitentdecker des Astigmatismus. Außerdem bestimmte er die Anziehungskraft an verschiedenen Stellen der Erde, in dem er die örtliche Dauer von Pendelschwingungen maß.

Zenitprisma von Meade

Steckt statt dem Prisma ein oberflächenbeschichteter Planspiegel im Gehäuse, ist es ein Zenitspiegel.

Man tut ihn vor der Beobachtung (ebenso wie das Spiegelteleskop) ins Freie - damit er gleichmäßig Außentemperatur annimmt.

Egal ob Prisma oder Spiegel: Diese Geräte lassen links und rechts unverändert, vertauschen aber oben und unten.

An ein astronomisches, umkehrendes Teleskop gesetzt, entsprechen oben und unten wieder der Realität. Rechts und links bleiben aber vertauscht.

Das Bild ist also seitenverkehrt. Daran sollte man denken, wenn man mit einem Zenitprisma bzw. -spiegel arbeitet.

Noch ein Phänomen mag für den Einsatz solcher Geräte sprechen:

Setzt man eine Kamera an den Okularauszug, schlägt diese (bzw. ihr USB-Stecker) bei Objekten in großen Himmelshöhen leicht an der Teleskopbasis an. Das gilt speziell für gekühlte und deshalb voluminöse Astrokameras - und an Instrumenten mit Gabelmontierungen in azimutaler Aufstellung.

Hier nur zu Demonstrationszwecken: Zenitprisma vor einer Planetenkamera

Ein Zenitprisma bzw. ein Zenitspiegel rückt die Kamera in eine höhere Position und verhindert das Anschlagen oft. Bei Schmidt-Cassegrain-Teleskopen steigt dabei auch die Brennweite des Systems ein wenig. Natürlich sollte man bei der späteren Bildbarbeitung nicht vergessen, das Foto nochmals entsprechend zu spiegeln.

Alle Angaben ohne Gewähr