Jupitermonde

Jupiter wird von vielen Dutzend Monden umkreist. Die vier mit Abstand größten sind leicht zu beobachten: Io, Europa, Ganymed, Kallisto.

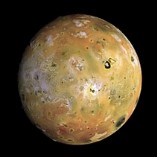

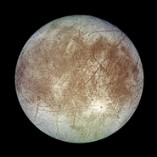

Auf der Io hat man aktive Vulkane nachgewiesen. Speziell unter dem Eispanzer der Europa wird ein verborgenes, den ganzen Himmelskörper umspannendes Meer vermutet. Und Ganymed ist mit einem Durchmesser von 5.262 km sogar der größte Mond im ganzen Sonnensystem. Näheres erfahren Sie in meinem Artikel Jupiters mächtige Eismonde.

Der Anblick des Mondquartetts wechselt von Nacht zu Nacht. Allerdings wissen wir erst seit 1610 von dessen Existenz.

Galilei und die Jupitermonde

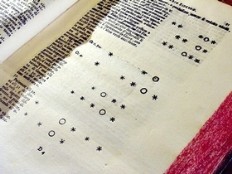

Am 7. Januar 1610 sah Galilei drei kleine, aber sehr helle Sterne nahe dem Planeten Jupiter. Seltsamerweise standen sie in einer Linie und das auch noch parallel zur Ekliptik.

So muss Galilei die Jupitermonde am 7. gegen 18 Uhr Ortszeit gesehen haben (obere Reihe), und so hätten sie in einem etwas besseren Teleskop ausgesehen (untere Reihe). Individuelle Mondnamen verwendete Galilei allerdings nicht.

Ohne es zu ahnen, erblickte Galilei schon am 7. Januar alle vier Monde, wenngleich zwei so nahe beisammen standen, dass sie in seinem Sehglas miteinander verschmolzen!

Am 8. Januar visierte er Jupiter wieder an. Der hätte sich auf seiner Wanderung am Himmel relativ zu den vermeintlichen Fixsternen nach rechts verschieben sollen. Doch nun stand er links der drei Lichtpünktchen. Galilei war verwundert und zweifelte an den Berechnungen des Jupiterlaufs. Wohl deshalb übersah er diesmal den am weitesten links stehenden Lichtpunkt (obere Reihe):

Am 10. sah er nur ein Duo und vermutete, das dritte Sternchen habe sich "unter Jupiter versteckt". Tatsächlich standen zwei Punkte so nahe beisammen, dass sie im Teleskop zu einem einzigen gerieten. Galilei: "Da wurde aus Zweifel staunen, und ich wusste nun, dass die auftretende Veränderung nicht von Jupiter, sondern von besagten Sternen herrührt".

Nun war er sicher, keine Fixsterne zu sehen - sondern Satelliten, die den Planeten begleiteten. Er schloss, "dass es am Himmel drei Sterne gebe, die um Jupiter herumwandeln wie Venus und Merkur um die Sonne". Man beachte: "...um die Sonne". Mit diesem Satz bekannte sich Galilei erstmals zu Kopernikus.

Am 13. Januar erblickte Galilei dann erstmals bewusst vier Begleiter, also ein himmlisches Quartett.

Am 17. sah Galilei den dritten Mond "auftauchen", am 23. einen verschwinden. Am 24. bemerkte er, dass sich zwei Monde einander scheinbar näherten, um bald darauf zu einem einzigen zusammen zu fallen.

Im alten, erdzentrierten Weltbild gab es nur ein einziges körperliches Bewegungszentrum. Hier kreiste ja alles um die Erde. Laut Kopernikus sollten zwei Zentren existieren: Denn während dort die Planeten um die Sonne kreisten, verblieb der Erdmond ja im Erdorbit.

Kritiker fanden diese Verdoppelung unelegant, machten sie zum Argument gegen die sonnenzentrierte Kosmologie. Indem Galilei Jupiter als weiteres Bewegungszentrum entlarvte, brachte er diesen Einwand zu Fall. Weiteres zu den naturphilosophischen Konsequenzen der Galileischen Entdeckungen lesen Sie in meinem Buch Helden des Himmels.

Von links nach rechts: Io, Europa, Ganymed, Kallisto. Fotos: NASA

Galilei fiel auch die unterschiedliche Helligkeit der Jupitermonde auf. Sie war zum Teil wohl durch optische Probleme seines Teleskops bedingt und entsprach nicht immer der Wirklichkeit.

Um das Phänomen zu erklären, dichtete Galilei dem Jupiter eine Dunsthülle an: Stünden die Monde dahinter, erschienen sie entsprechend geschwächt. Hier irrte der Gelehrte. Der unterschiedliche Glanz der Trabanten rührt von ihren ungleichen Durchmessern her und von der unterschiedlichen Reflexionskraft ihrer Oberflächen.

Ganymed ist klar der hellste Mond, Io ein klein wenig heller als Europa, Kallisto am schwächsten.

In seinem ersten Bericht von 1610 konnte Galilei die Umlaufszeiten der Monde "noch nicht in Zahlen angeben". Wie er festhielt, erfolgen sie aber rasch genug, um "gewöhnlich auch stündliche Unterschiede" im Stellungsspiel wahrzunehmen.

Galilei kümmerte sich nicht um Eigennamen für die vier Monde, sondern widmete das Mondquartett pauschal den Medici - als himmlisches Monument. Die "Sterne der Medici" sollten seine Karriere beflügeln.

Tatsächlich stieg er vom Mathematiker an der Uni Padua zum Hofphilosophen in Florenz auf. Da die Philosophie über der Mathematik stand, konnte er nun leichter mit anderen Naturphilosophen über den wahren Aufbau des Sonnensystems disputieren.

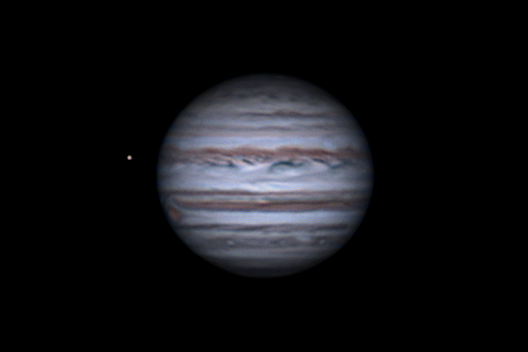

Die Jupitermonde fotografiert am 7.1.2010 - genau 400 Jahre nach ihrer Entdeckung!

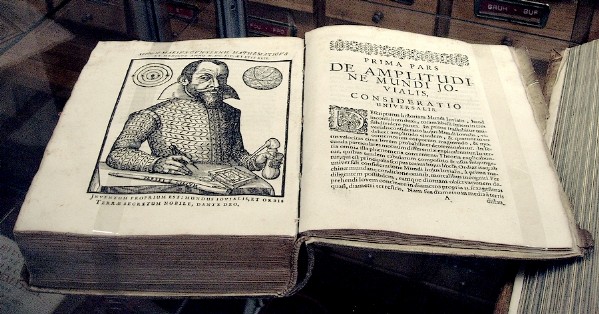

Simon Marius und Johannes Kepler

Der deutsche Astronom Simon Marius (Porträt auf dem Foto unten) entdeckte die vier Monde nur wenige Stunden nach Galilei. Er beobachtete seine "Brandenburgischen Gestirne" geduldig und publizierte die Umlaufszeiten mit bewundernswerter Genauigkeit.

Die späte Veröffentlichung über die Welt des Jupiter und der in protestantischen Ländern noch geltende, julianische Kalender führten zu Missverständnissen. Sie mündeten in einem ungerechtfertigten Plagiatsvorwurf gegen Marius.

Anders als Galilei hing der Franke nicht dem Kopernikanismus an. Bei ihm zogen zwar die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn um die Sonne. Doch die eilte nach wie vor tagtäglich um eine zentrale, feststehende Erde herum - nun eben mit den genannten Planeten im Schlepptau.

Die naturphilosophische Tragweite der Mondbeobachtungen blieb Marius somit verschlossen. Dafür aber stammen unsere Mondnamen von ihm. Er taufte die vier Trabanten, einem Vorschlag Keplers folgend, nach Liebschaften des Zeus (römisch: Jupiter).

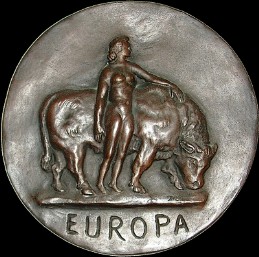

So wurde z.B. die Europa nach jener phönizischen Prinzessin benannt, die Zeus in Gestalt eines prächtig weißen Stiers an die Gestade Kretas entführte. Dort wurde sie so beliebt, dass man den ganzen Erdteil nach ihr taufte. Den Stier sehen wir noch - als Sternbild am Winterhimmel.

Foto links: Ehrenplakette des Europarats am Regensburger Rathaus

Die von Zeus geschwängerte Nymphe Kallisto wurde von dessen Gattin Hera in eine zottelige Bärin verwandelt - auch das Sternbild Großer Bär erinnert an sie.

Die Priesterin Io verwandelte die Hera hingegen in eine Kuh. Die Göttin Hera jagte sie über das nach ihr benannte Ionische Meer und über den Bosporus, einst auch als "Kuhfurt" bekannt.Ganymed, Sohn des trojanischen Königs, wurde von Zeus in Gestalt eines Adlers entführt. Er sollte im Olymp als Mundschenk der Götter dienen. Dieser Adler geriet zum gleichnamigen Sternbild. Die Sterne des dazu gezeichneten Ganymed trennte der Danziger Astronom Hevelius ab, um daraus das Sternbild Schild zu formen.

Foto links: Ganymed und der Adler.Bronze-Statue, entstanden um 1500 in Florenz

Ohne es zu ahnen, legten Kepler und Marius mit ihren vier Mondnamen den Grundstein für die Nomenklatur von Planetentrabanten schlechthin: Die später entdeckten Monde des Jupiters und anderer Planeten erhielten ebenfalls Namen aus der griechisch-römischen Mythologie. Die Monde des Uranus weichen von dieser Tradition ab.

Vierlinge im Zahlenvergleich

Mond Albedo mag SD Bahnrad.km DM km Farbton

Io 0,62 5,0 1,2" 421.800 3.643 gelbl./rötl.

Europa 0,68 5,3 1,0" 671.100 3.122 weiß

Ganymed 0,44 4,6 1,7" 1.070.400 5.262 grau

Kallisto 0,19 5,7 1,6" 1.882.700 4.821 bräunl./grau

Die Spitzenwerte sind fett formatiert. Diese verraten uns:

Die Io ist jener Jupitermond, der uns am ehesten Farbeindrücke schenkt. Sie hat auch die engste Umlaufbahn ("Bahnrad. km") und ändert ihre Position entsprechend flink.

Die Europa stellt den kleinsten Jupitermond ("DM km"), besitzt aber das glänzendste Eis an ihrer Oberfläche ("Albedo").

Der Ganymed ist dank seiner Rekordgröße unterm Strich der hellste Mond ("mag") und auch jener, den wir am ehesten als winziges Scheibchen ("SD") wahrnehmen.

Die Kallisto könnten wir im großen Teleskop ebenfalls als Scheibchen erkennen. Sie besitzt eine besonders dunkle Eisoberfläche und ändert ihre Position, der überaus weiten Bahn wegen, nur sehr gemächlich.

Nicht allein auf die Größe kommt es an

Rangordnung nach dem Durchmesser:

1. Ganymed (5.262 km)2. Kallisto (4.820 km)3. Io (3.643 km)4. Europa (3.121 km)

Ginge es nur nach der Größe, müsste Ganymed - der größte Mond im Sonnensystem - im Fernrohr heller sein als alle anderen Jupitertrabanten. Folgen würde die Kallisto und, mit ziemlichen Abstand, die kleine Io. Die schmächtige Europa sollte das Schlusslicht bilden.

Rangordnung nach der Helligkeit:

1. Ganymed (4,6 mag)2. Io (5,0 mag)3. Europa (5,3 mag)4. Kallisto (5,7 mag)

Was die Helligkeit im Fernrohr angeht, steigt die Io aber vom Rang 3 auf Rang 2 auf. Die Europa überholt die Kallisto, die solcherart vom 2. auf den 4. Platz abrutscht.

Die Europa nahe Jupiters Ostrand (Daten)

Die Rückstrahlfähigkeit pro Quadratkilometer Oberfläche muss sich bei den vier Monden also stark unterscheiden. Io und Europa haben bei dieser sogenannten Albedo die Nase vorn, Ganymed und Kallisto wirken abgeschlagen.

Rangordnung nach der Albedo (hier zum leichteren Verständnis in Prozent):

1. Europa (68%)2. Io (62%)3. Ganymed (44%)4. Kallisto (19%)

Motor dieser oberflächigen Neugestaltung sind die im Anschluss erwähnten Gezeitenkräfte. Sie sorgen für innere Hitze und, bei genügender Stärke, für eruptive Vorgänge. Ios Teint wird durch silikatischen Vulkanismus jung und damit albedohell erhalten, Europas Haut durch Eisvulkanismus.

Beim ferneren Ganymed funktioniert diese Verjüngungskur kaum noch, und bei der weit abstehenden Kallisto versagt sie völlig. Ihre Albedo ist sogar dreieinhalb mal niedriger als die der Europa.

Wärme durch Gezeitenkräfte

Alle vier Monde sind jedenfalls in gebundener Rotation gefangen. Sie wollen dem Jupiter stets dieselbe Seite hin halten, egal wo sie gerade auf ihrer Bahn stehen. Gleichzeitig weichen ihre Umlaufbahnen etwas von der idealen Kreisform ab. Das läuft obigem Anspruch zuwider und führt zu einem Dilemma.

Während die Mondkugeln den Riesenplaneten umrunden, werden sie von den Gezeitenkräften praktisch „durchgeknetet“ und somit erwärmt. Der schon im Fernrohr erahnbare schwefelige Teint der Io ist eine Konsequenz der resultierenden, inneren Hitze. Nirgendwo im Sonnensystem sind Vulkane aktiver als auf der Io! Der helle Glanz der Europa rührt ebenfalls von den Gezeitenkräften her.

Io - der vulkanisch aktivste Ort im ganzen Sonnensystem: Foto: NASA/JPL/USGS

Eine Ehe zu dritt

Was fällt Ihnen beim Betrachten der folgenden Umlaufszeiten (in Tagen) auf?

Mond UmlaufszeitIo 1,8Europa 3,6Ganymed 7,2Kallisto 16,8

Die Umlaufszeiten von Io, Europa und Ganymed verhalten sich wie die Zahlen 1,2 und 4: Von einem Wert zum nächsten findet eine Verdopplung statt. Während Ganymed einen Umlauf hinlegt, absolviert die Europa demnach 2, die Io gleich 4 Umläufe. Die Umlaufszeiten sind somit resonant. Fachleute sprechen von einer 4:2:1-Resonanz. Diese zählt zu den Laplace-Resonanzen.

Eine 2:1 Resonanz, wie sie zwischen Io und Europa sowie zwischen Europa und Ganymed existiert, ist "zerstörerisch". Doch das gilt nur in Paar-, nicht aber in Dreiecksbeziehungen. Tatsächlich schenkt erst die ménage à trois den drei resonanten Mondbahnen Stabilität.

Die Kallisto beteiligt sich nicht an diesem Reigen. Ihre lange Umlaufszeit steht mit denen der drei anderen großen Monde in keinem ganzzahligen Verhältnis. Es mutet fast so an, als ignorierte sie die drei weiter innen kreisenden Trabanten.

Vier große Monde in kleinen Porträts

Raumsonden porträtierten die vier Lichtpunkte, die wir im Fernglas oder Fernrohr erblicken, jeweils als höchst individuelle Welten.

Die Gezeitenwärme aktiviert auf der Io über hundert Vulkane. Sie gestalten die Landschaften dieses Mondes in rascher Folge neu.

Der gelbliche Teint stammt von Schwefelablagerungen, weiße Flächen von Schwefeldioxidfrost.

Wie man schätzt, sind 3% von Ios Oberfläche mit geschmolzener Lava bedeckt. Versteckt sich unter ihrer Kruste vielleicht ein globaler Magmaozean? Nein, wie Messungen der NASA-Sonde Juno zeigten (Abstract in Nature vom 12.12.2024).

Vulkanisches Material der Io wird übrigens auch vom Magnetfeld des Jupiter eingefangen und sorgt über der oberen Atmosphäre des Planeten für Polarlichter. Diese Leuchterscheinungen sind für Amateure leider nicht beobachtbar.

Das Antlitz der weiter außen anschließenden Monde besteht aus gefrorerem Wassereis. Bei den dort herrschenden Außentemperaturen ist dieses Eis hart wie Fels. Weil Eis unter Druck schmilzt (sonst gäbe es auf Erden keine Schlittschuhläufer) tragen die Monde Europa, Ganymed und Kallisto keine richtigen Gebirge: Hohe Berge sucht man dort vergeblich.

Europas glänzende Kruste ist keine 90 Mio. Jahre alt. Hier gab es einst Vulkanismus – aber nicht mit Lava, sondern mit geschmolzenem Eis! Es gibt kantige zerbrochene Schollen, die sich verschoben und drehten. Schwammen sie auf Wasser oder rutschen sie auf matschigem Eis dahin?

Ganymed ist der größte Mond im ganzen Sonnensystem. Seine braungraue Eiskruste ist an die dreieinhalb Milliarden Jahre alt. Dunkle Schollen wie Galileo Regio oder Marius Regio grenzen sich scharf von etwas jüngeren und helleren Partien ab. In Großteleskopen sieht man sie.

Das Antlitz der Kallisto ist vier Milliarden Jahre alt. Ihr bräunlich-graues Eis ist verschmutzt und reflektiert nur noch wenig Sonnenlicht. Sie war als einziger der vier Großmonde nie ganz aufgeschmolzen. Ihr Inneres besteht daher aus einem Gemisch von Gestein und Wassereis.

Alle vier Mondfotos: NASA

Irgendwo unterhalb der Krusten dürften Druck und Temperatur bei allen drei Eismonden ausreichen, um verborgene, globale Wasserozeane zuzulassen. Da sie in Kontakt zum Mantelgestein stehen, werden Salze darin vermutet - was das Einfrieren der Ozeane weiter erschwert.

Etwaige Meeresbewohner wären durch die Eiskruste geschützt - von der Kälte und dem Vakuum des Alls sowie von den harschen Strahlungsbedingungen in Jupiters Magnetosphäre. Dafür müssten sie freilich ohne jedes Sonnenlicht auskommen.

In der lichtlosen irdischen Tiefsee gibt es bekanntermaßen Leben: Hier existieren hydrothermale Quellen, wo erhitztes Wasser, angereichert mit Sulfiden und anderen Salzen, aus dem Boden dringt. Minerale formen hohe Schlote, "schwarze Raucher" genannt. Das Foto unten zeigt eine Probe eines solchen Gebildes.

Im Umfeld wies man bestimmte Bakterien, Archaeen, Muscheln, Würmer oder Krabben nach.

Hausen ähnlich hartgesottene Wesen auch im Untergrund von Jupiters Eismonden?

Das wechselnde Stellungsspiel im Fernglas oder Fernrohr

Sie können die Entdeckung der Jupitermonde und deren rasch wechselndes Stellungsspiel mit eigenen Augen nachvollziehen. Eigentlich wären die Monde hell genug, um sie mit freiem Auge zu sehen. Doch Jupiter ertränkt sie in seinem Glanz.

Deshalb muss man ein Fernglas wackelfrei auf einem Stativ montieren und auf den Planeten richten. Es sollte mindestens drei der Monde zeigen. Nur die Io, der innerste Trabant, mag sich weiterhin in Jupiters Schein verstecken.

Mit einem schwach vergrößernden Fernrohr ist die Beobachtung freilich bequemer.

Jupitermonde im Fernglas. Ein kleines Fernrohr bietet einen noch eindrucksvolleren Anblick. Damit können Sie das von Nacht zu Nacht wechselnde Stellungsspiel ganz leicht mitverfolgen.

Diese Monde funkeln nicht

Planeten erscheinen dem freiem Auge punktförmig. Das Teleskop löst sie hingegen in Scheibchen auf. Daher funkeln Planeten fürs freie Auge nicht - gleich helle Fixsterne tun dies schon.

Die Jupitermonde erscheinen im kleinen Fernrohr punktförmig. Sehr große Teleskope lösen aber auch sie in winzige Scheibchen auf. Daher funkeln die vier Monde im kleinen Fernrohr nicht - gleich schwache Fixsterne tun dies hingegen.

Bereits Galilei mag dies aufgefallen sein. Bereits am 15.1.1610 schrieb er über die vier Monde: "Sie leuchteten sehr, funkelten aber überhaupt nicht, und so erschienen sie immer, vorher wie nachher".

Farben im Amateurteleskop

Die Monde der äußeren Planeten sind mit vergleichsweise farbneutralem Eis bedeckt. Doch Ios Körper wird beim flinken Umlauf um Jupiter von Gezeitenkräften "durchgeknetet". Sie erbricht heiße silikatische Lava an die Oberfläche. Der darin enthaltene Schwefel sorgt für Farbreichtum. Gelb, Gelbgrün und Olivgrün gesellen sich zu Orangetönen.

Die Folge: Schon im Amateurteleskop erscheint das Lichtpünktchen der Io - im Vergleich zu den anderen Jupitertrabanten - einen Schuss “wärmer” oder gelblicher.

Einzelheiten auf den Monden?

Die Io misst 3.630, Europa 3.138, Ganymed 5.262 und Kallisto 4.800 Kilometer. Aus Erddistanz schrupfen die Monde aber fast zu Pünktchen zusammen. Selbst der größte Mond erscheint uns unter einem Winkel von bloß 1,6 Bogensekunden: So klein würden wir eine 1-Euro-Münze aus 3 km Distanz erblicken.

Ausgezeichneten Beobachtern ist es dennoch gelungen, ab und dann ein paar Details auf den winzigen Mondscheibchen zu erspähen - ein großes Teleskop vorausgesetzt.

Astrofotografen tun sich hier leichter, allerdings benötigt auch sie eine exzellente Luftruhe. Entsprechende Nächte sind bei uns rar.

Detailaufnahmen des Ganymed am 5.4.2016 im Fokus meines 20 cm-Teleskops. Rechts sehen Sie zum Vergleich eine Simulation mit Guide 9.0

Ereignisse im Jupitermond-System

Das Stellungsspiel der Monde ist abwechslungsreich. Die Trabanten warten außerdem mit Schattenspielen und gegenseitigen Begegnungen auf. Mit passender Software lassen sich solche Ereignisse vorherberechnen und grafisch darstellen. Das erleichtert die gezielte Beobachtung.

Je näher ein Mond dem Jupiter steht, desto häufiger kommt es zu den im folgenden beschriebenen Ereignissen. Die Io und die Europa sind daran häufiger beteiligt als der weiter abstehende Ganymed. Bei der noch entfernter kreisenden Kallisto treten solche Phänomene nur in Zeitintervallen ein, deren Mitten jeweils sechs Jahre auseinander liegen. Kallisto-Ereignisse sind entsprechend selten: 2026/27 dürfen wir aber auch bei diesem Mond damit rechnen.

Der Durchgang eines Mondes

Die Monde ziehen oft vor Jupiter vorbei - man spricht dann von einem Durchgang (auch Passage oder Transit genannt). Zur Beobachtung braucht man ein Teleskop. Vor dem Jupiterscheibchen sind die Monde mangels Kontrast aber kaum zu erkennen. Hier ein paar Tipps, wie die Sichtung dennoch gelingen kann:

Der Jupitermond Kallisto im Transit: Er verrät sich hier als dunkler Fleck. Allerdings wurde der Kontrast bei der Bildbearbeitung arg verstärkt

Die Monde besitzen unterschiedliche Helligkeiten pro Flächeneinheit: Am glänzendsten ist der frisch anmutende Eisboden Europas, gefolgt von den Vulkanlandschaften Ios, dem eingedunkelten Eispanzer Ganymeds und der relativ dunklen, ebenfalls eisigen Kallisto.

Jupiters Bänder sind dunkler als die Zonen. Der Planetenrand wirkt ebenfalls dunkler. Bei einem Transit vor dem Jupiterscheibchen ergeben sich, je nach Mond, entsprechend unterschiedliche Kontraste.

Der Mond Europa und sein dunkler Schatten auf dem Jupiter. Der helle Mond selbst erreicht gerade den rechten Jupiterrand (da muss man genau hinschauen).

Vor allem die Io, aber auch noch Ganymed und Kallisto, fallen am leichtesten vor einer hellen Zone auf. Sie sind in Randlage schwieriger zu erkennen.

Anders die helle Europa: Sie sucht man am besten vor einem dunklen Band. Auch am Rande Jupiters erspäht man sie leichter. Eine solche Randlage tritt kurz nach dem Beginn eines Transits bzw. kurz vor dessen Ende ein (siehe Foto oben).

Mit einer passenden Software - siehe unten - kann man sich gut darauf vorbereiten.

Der Schattenwurf eines Mondes

Anders als die Monde selbst sind deren schwarze, winzige Schatten auf dem Jupiterscheibchen recht gut im Amateurteleskop zu sehen. Ein Beispiel für einen solchen Schattenwurf sahen Sie auf dem Foto oben (nahe der Bildmitte).

Hier ist der Mondschatten noch besser zu erkennen:

Die Io wirft ihren Schatten auf Jupiter. Man beachte die rötliche Tönung des vulkanischen Mondes.

Alle Fotos: C. Pinter

Hier sieht man Europa und den helleren Ganymed sowie den Schatten der beiden im Süden Jupiters (30.12.2023)

Die Verfinsterung eines Mondes

Zudem verschwinden die Monde auch in Jupiters Schatten, wie schon Galileo Galilei bemerkte.

Um die Schiffsposition auf hoher See zu bestimmen, brauchte man ein Instrument zur Messung von Gestirnhöhen: Aber auch eine präzise Uhr, die den dazugehörigen Zeitpunkt verriet. Galilei schlug vor, die Io als „Himmelsuhr“ zu nutzen: Dieser flinke Mond verschwindet am häufigsten in Jupiters Schatten.

Giovanni Cassini studierte diese Verfinsterungen genau und berechnete sie auch vorher. Im 17. und 18. Jahrhundert nutzte man diese tatsächlich als Himmelsuhr, setzte sie als Zeitgeber bei der Bestimmung der geografischen Länge ein.

Der damals in Paris tätige Däne Olaus Römer entdeckte 1676 scheinbare Verzögerungen der Verfinsterungen - relativ zu Cassinis Prognosen. Die Verspätungen nahmen zu, je weiter Jupiter von der Erde abstand. Römer zog daraus einen folgenreichen Schluss:

Das Licht benötigt offenbar Zeit, um uns die Kunde der Verfinsterung zu überbringen. Es ist also nicht beliebig schnell unterwegs, wie etwa Kepler oder Cassini meinten. Vielmehr muss es eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzen. Der Däne legte einen in der Größenordnung richtigen Wert für die Lichtgeschwindigkeit vor.

Um den Oppositionstermin herum ist das Eintauchen von Monden in Jupiters Schatten nicht wirklich beobachtbar - denn dann kommt dieser Schatten aus unserer Perspektive genau hinter dem Planeten zu liegen: Er wird vom Jupiterscheibchen selbst verdeckt.

Die Bedeckung eines Mondes

Eher theoretischer Natur ist das aufgelistete Ereignis namens Bedeckung. Hier schiebt sich Jupiter vor den jeweiligen Mond. Wegen des großen Helligkeitsunterschieds zwischen dem Jupiter und dem betroffenen Mond sind Anfang und Ende solcher Bedeckungen schwer zu erkennen. Am ehesten gelingt das den Astrofotografen.

Events zwischen zwei Monden

Es gibt auch Ereignisse zwischen zwei Jupitermonden: Ein Mond kann sich dem anderen aus unserer Perspektive intim nähern, ihn bedecken oder seinen Schatten auf ihn werfen. Näheres dazu lesen Sie hier.

Mehrfachereignisse

Mitunter erahnt man einen Mond vor dem Jupiterscheibchen (Durchgang), während der Schatten des Mondes gleichzeitig als dunkler Fleck zu erkennen ist.

Manchmal werfen auch zwei Monde, selten drei, ihre Schatten gleichzeitig auf die Planetenkugel. Das sind dann wahre Leckerbissen für Sternfreunde.

Beobachtungsaufgaben

- Erkennen Sie die teils rasche Bewegung der Monde von Nacht zu Nacht?

- Erscheint die Io in etwas anderem Farbton als Europa, Ganymed oder Kallisto?

- Funkeln die Monde in Ihrem Teleskop weniger als gleich helle Fixsterne?

- Sehen Sie Mondschatten auf dem Planeten?

- Erspähen Sie gelegentlich einen Mond vor der Jupiterscheibe?

- Wie genau ist der Zeitpunkt des Eintauchens in Jupiters Schatten bestimmbar?

Fototipps gefällig?

Die Jupitermonde sind recht hell. Sie lassen sich bereits ohne Teleskop mit der DSLR einfangen, mit einem leichten oder starken Tele. Mit der DSLR im Fokus eines Teleskops geht das deutlich besser.

Die eindrucksvollsten Ergebnisse liefert eine CCD/CMOS-Kamera am Teleskop: Die Schattenwürfe der Monde sind für sie kein Problem, und oft hält sie sogar einen Mond selbst vor dem Jupiterscheibchen fest. Im allerbesten Fall macht sie Details auf den Monden sichtbar - speziell auf dem Riesentrabanten Ganymed.

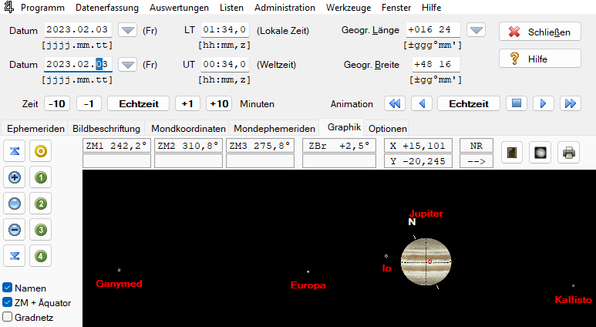

Software für Jupiterbeobachter

WinJUPOS

Das kostenlose Programm (Screenshot oben) stellt u.a. die Jupitermondpositionen (Programm / Himmelskörper / Jupiter / Werkzeuge / Ephemeridenberechnung) dar, inklusive Tranits und Schattenwürfe. Zoomen Sie heraus, um die Monde zu sehen (Website und Download)

Guide 9.0

Das kommerzielle, aber preisgünstige Planetariumsprogramm Guide (USA) zeigt unter anderem auch die aktuelle Position der Jupitermonde an und berechnet Ereignisse im Trabantensystem: Mein Favorit.

Das kommerzielle, aber preisgünstige Planetariumsprogramm Guide (USA) zeigt unter anderem auch die aktuelle Position der Jupitermonde an und berechnet Ereignisse im Trabantensystem: Mein Favorit.

Sky & Telescope: Jupiter's Moons

Die US-Zeitschrift Sky & Telescope zeigt auf dieser interaktiven Webseite die Stellung der Jupitermonde. Sie listet auch Schattenwürfe oder Transits auf.

Occult

Das kostenlose Occult (Australien) berechnet unter anderem Ereignisse im Jupitermondsystem (Website und Download)

Das kostenlose Occult (Australien) berechnet unter anderem Ereignisse im Jupitermondsystem (Website und Download)

Ephemeris Tool

Das High Precision Ephemeris Tool kalkuliert z.B. auch enge Begegnungen der Planetenmonde. Die neuere kostenlose Version läuft mit einschränkenden Lizenzbedingungen auch unter Win 10 (Website und Download).

Astronomischer Almanach für Österreich

Der Nachfolger des langjährigen heimischen Himmelskalenders steht zum Download bereit. Darin finden sich auch Jupitermondereignisse (Zeiten in MEZ).

Alle Angaben ohne Gewähr